Они появились не сразу: почему инженеры московского метро сначала отказались от лифтов

Эпоха без лифтов — это не недочёт, а принцип.

А вы знаете, что лифты в московском метро появились далеко не сразу? Хотя многим кажется, будто они были там всегда — на деле первые пассажирские подъёмники появились лишь десятилетия спустя.

Москва, которая спешила вперёд

В 1960-е метро росло не вверх, а вширь. Линии тянулись к окраинам, соединяясь с Кольцевой, а инженеры решали задачу — как перевезти как можно больше людей за как можно меньше времени. Лифты для этого не подходили: они возили малыми партиями и тормозили поток.

Эскалатор против лифта

Главным героем подземки стал эскалатор. Он мог работать непрерывно, не боялся перегрузки и обеспечивал массовую эвакуацию даже при аварии. В инженерных нормах тех лет эскалатор считался базовым решением для любой станции — от входа до пересадки.

Лифты же были слишком медленными, требовали обслуживающего персонала и не вписывались в ритм города, который спешил к будущему.

Пересадки без вертикали

Мировая практика подсказывала: чем меньше уровней и поворотов, тем быстрее пересадка. Поэтому Москва выбрала горизонтальные решения — кросс-платформенные переходы.

Самый известный пример — «Китай-город», открытый в 1971 году. Здесь два параллельных зала соединены так, что пересадка занимает секунды. Это стало образцом эпохи: движение без остановок и лишних шагов.

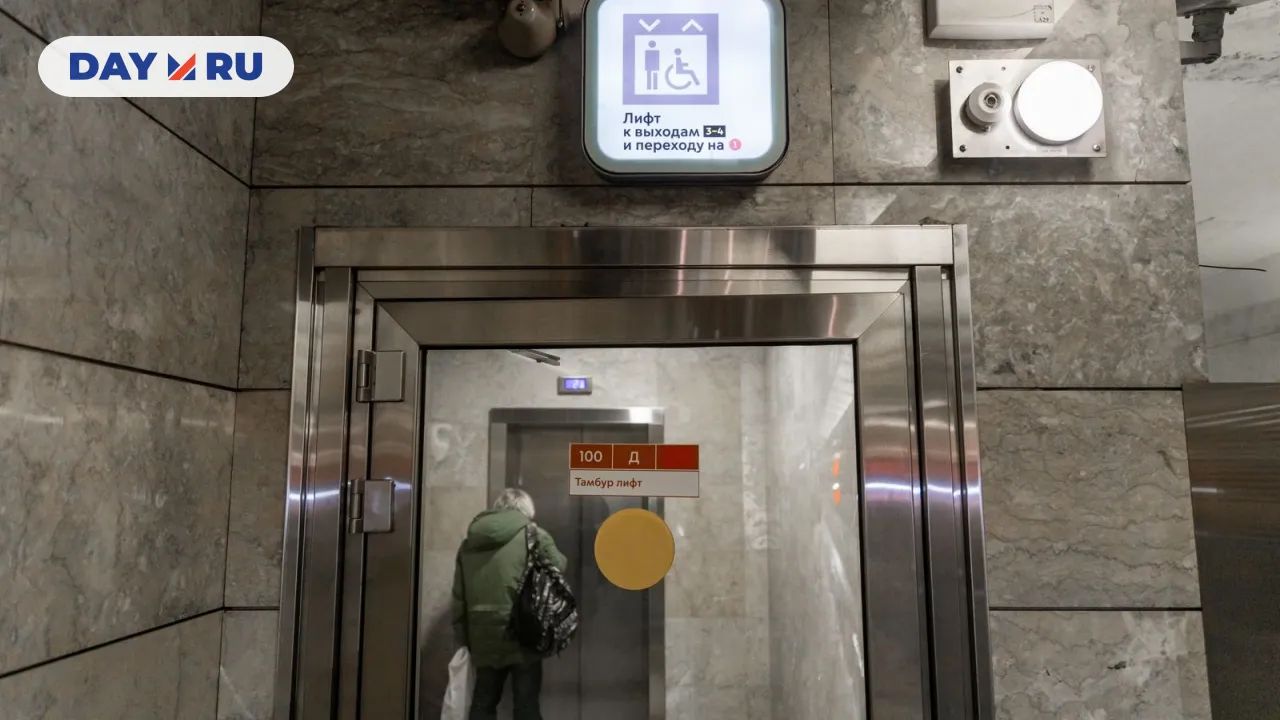

Когда лифты всё-таки пришли

Поворот к лифтам произошёл лишь на рубеже 2000-х. Тогда подземка стала задумываться о доступности: на новых станциях начали закладывать подъёмники, а позже — полноценные лифты для маломобильных пассажиров. В 2009 году руководство метрополитена официально объявило:

На всех проектируемых станциях будут лифты.

К середине 2010-х они появились и на старых узлах — уже как символ заботы, а не скорости.